浙江省温州市苍南县居民:不知道的人肯定会纳闷那个球是干什么的。

记者:你们知道里面是干什么的吗?

浙江省温州市苍南县居民:好像是种什么东西。

浙江省温州市苍南县居民:有人说是鸟巢,挺像鸟巢的。

浙江省温州市苍南县居民:蒙古包。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

浙江省温州市苍南县居民:很怪,很神秘,真的太神秘了,从来没见过用薄膜搭棚的,没见过。

鸟巢、蒙古包,甚至有人说是个锅盖,这里面究竟是怎样的呢?

2013年4月27日,记者来采访时,正遇到当地的一家幼儿园在这里搞亲子活动。

陈忠何:小朋友让开,叔叔跳下来好不好。

他就是陈忠何,就是他修建了这个半圆形的建筑,在这里,新奇的蔬菜让家长们都觉得很新鲜。

家长:这底下像丝瓜里面。这是什么味道,是甜的还是辣的?

陈忠何:这个就跟萝卜一样,有点辣的,就跟萝卜一样。

家长:咬不动,她怎么咬动?

家长:你是不是假牙?

[致富经]本期创业人物:陈忠何

家长:你咬这,咬到没有?好不好吃?

记者:你让大家看看,牙口不错啊你。什么味道?

家长:就像萝卜,但是没有萝卜辣,萝卜有点辣,它不辣。

这种无土栽培的苤蓝,让大家都觉得很新鲜。陈忠何告诉记者,他之所以要建一个这样的建筑,并不是单纯用来让人们观光的,而是有着更重要的财富计划。

陈忠何做事情从来都是让人想不到。六年前,正当事业高峰的他却说这恰恰是个辞职的好机会,辞职后,他用五万元创业,没想到却赔得一家人只剩50块钱,但是三年后,他竟然成了当地产业的带头人,就连他的亲哥哥都没有想到。

陈忠何哥哥陈忠梁:我都没想到,没有去了解,没有去他办公室,他的现在那个基地,我都不敢想,所以我很稀奇我看到,能搞这么大,我都不知道,我的朋友听了过来看了也是感觉很好,农业能搞成这样。

陈忠何究竟做了什么,而这个半圆形的建筑里究竟孕育着什么财富计划呢?

陈忠何从小就比一般的孩子要显得成熟,刚过20,比他年龄大的人就都要喊他叫“老陈”,有什么事都要找他商量。2004年,25岁的陈忠何就当上了职业经理人,负责管理一家200多人的企业,年薪20万元。三年后,陈忠何做得是风生水起,但他却找到老板说出了一番让对方怎么也没想到的话。

陈忠何:男人三十而立,我今年都29岁了,我还没有事业到时候别人会看不起我的。我现在还年轻,如果我创业失败的话,我去打工还有人要,如果再给我几年的话,万一我这里工作干不好,你又把我辞了我出去找工作都没人要。

所以我坚信的一个理念就是,人就是在要最高峰的时候辞掉你的工作。

2007年5月,陈忠何辞去了年薪20万元的职业经理人工作。在自己家开了间公司,他拿出5万元的积蓄,打算全部投入到一个诱人的财富当中去。

陈忠何:这也是无意当中发现的一个商机。因为这个事情来钱快,今天放本钱,明后天就知道结果了。陈忠何说的来钱快的商机到底是什么呢?

上世纪90年代,苍南县的村民开始尝试在水稻田里套种西红柿,当地人也叫番茄,1995年当地的种植面积就达到了1万亩,但是说来奇怪,就从这一年开始,一直到了2005年,当地的西红柿种植面积就始终停留在1万亩左右,怎么都发展不起来。更愁人的是,这辛辛苦苦种出来的西红柿价钱始终上不去。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

有的村民怕浪费,就把西红柿拿去喂猪,正当村民们忙着处理西红柿的时候。陈忠何却放着好好的经理不当,回家种起了西红柿。

陈忠何哥哥陈忠梁:一个月工资一两万,干嘛回来种番茄,企业搞不起来的人种番茄,有些人生意不好做了才种田。

在陈忠何的老家流传这样一句话,“宁当鸡头,不当凤尾”,听说陈忠何回家开公司周围的朋友都表示能够理解,但陈忠何的父亲却想不通,自己种了十几年西红柿,这西红柿能赚什么大钱?

陈忠何究竟发现了什么商机呢,这还要从一笔一天就赚一万多的生意说起。

2007年4月,还在一家食品厂做职业经理人的陈忠何,到南京考察市场,这次考察让他有了一个意外的收获。

陈忠何:因为家里有种西红柿,就会关注看了一下,看了一下,这个价格,很高,这个价格这么高跟我们家里都不一样。如果我们把家里的产品拉到这里,除去运费跟其他开销,这个利润很大的。因为当时我们问的销售价大概是两元五角左右,家里实际上收购价有一元一角,那么当中的利润差了一倍多,那我在想我如果一天收购个三万斤,那我不就好几万了吗。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

陈忠何赶紧给家里一个做西红柿生意的朋友打电话,让他马上收一车西红柿,连夜卖到南京。第二天又补了一车,两天下来一算账,陈忠何高兴坏了。

陈忠何:很好,两车是,我们合作了两车,赚了三万元。那我一天晚上就可以赚一万多,两个人三万,一个人一万多,那你说这个差距不大吗,给你你都会去啦。

正寻思着想辞职干点什么的陈忠何发现,这可比上班赚钱快多了,当时的他并没有多想,只是觉得发现了一条赚钱的好路子,然而正是他当时的这个想法,竟然在五年后影响了整个苍南县的西红柿产业。

为了更好地了解西红柿市场,陈忠何决定要先从回家种西红柿做起。

陈忠何:我自己种了,然后我再去收别人的,我更有话语权,我种了多少亩地,我种出来的东西怎么样,这个品种的习性怎么样,我更自信了跟人家沟通。

从1995年到2005年,当地的西红柿种植面积十年如一日,没有品牌,在市场上也没有知名度,种植户收入也不高。当地农业部门也一直在寻找改善西红柿产业的途径。采访的时候,当地农业部门的负责人给记者做了一个有趣的演示。

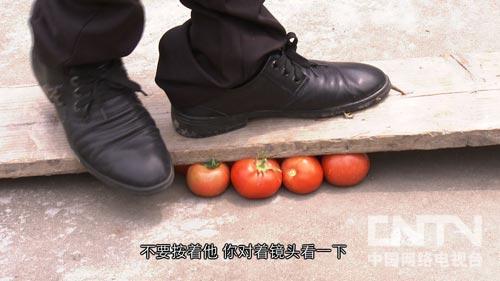

苍南县农村工作办公室主任吴祖建:你弄十来个番茄放在脚底下看看,一起踩,绝对没问题。

记者:一共是14个西红柿。下面请欣赏气功表演,把手放开,不要按着他,你给镜头拍一下。

苍南县农村工作办公室主任吴祖建:绝对没问题。没有一个坏掉。

记者:没有一个坏掉。

这种西红柿是从以色列引进的品种,俗称“硬果”,这个品种硬度高,耐储存也方便运输,这样就有利于把当地的西红柿销售到更远的地方,扩大销售范围,提高种植户的收入。但是,这个品种在推广的过程中,却遇到了困难。当时,老品种一亩地种子的成本只要10元钱,而新品种的成本却要700元,很多农户不敢种。

陈忠何常年跑市场,他知道要想把西红柿卖到更远的地方,就要靠这种品质,2007年,陈忠何和当地的其他几个大户率先试种了新品种。

记者:捏开了吗?

记者:有一个裂。这样的西红柿只能拿回家切了。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

看到陈忠何等人把苍南县的西红柿卖到了上海、福建等地的市场,越来越多的种植户也开始种植。

苍南县农村工作办公室主任吴祖建:一亩地能够收到一万元块钱,对于农户来讲如果种七八亩,一年有十来万收入,谁不去种啊。所以面积从那一年开始,到2008年就突破一万亩。这也一下子打开了苍南县西红柿的知名度。渐渐地,一些外地的大经销商也跑来苍南收西红柿。然而,就在当地产业蒸蒸日上的时候,陈忠何却遭遇了一场危机。

陈忠何铁了心要辞职,20万的年薪都不要了,就因为他看准了西红柿能赚钱。但他一个新手,根本做不过大经销商。记者调查发现,陈忠何却靠着一个纸箱厂,一年内就成了当地最大的西红柿经销商。纸箱厂附近村子里原本不种西红柿的村民,也都跟着陈忠何种起了西红柿。

随着苍南县西红柿名气的打开,越来越多的外地收购商来到苍南收购。这些大经销商常年在全国市场收货,种植户都愿意把货卖给他们。当时的陈忠何只是本地众多小经销商之一,跟本没法和他们竞争,陈忠何收不上货,好不容易收来的货又常被压价,一时间,陈忠何赔得一塌糊涂。

陈忠何的妻子肖丽汝:那个时候口袋里三个人加起来只剩50块钱。真的是没钱了我们就把房子卖掉了。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

陈忠何:我们接下来出路在哪里,还是跟人家去走农贸批发大市场竞争,还是自己要有其他的一些想法,当时思考了很久。

2008年5月的一天,陈忠何跟往常一样去收西红柿,让他郁闷的是,他还是收不过那些大经销商,更让他生气的是,不但西红柿没收着,就连自己收西红柿的箱子也被大经销商给买了去。然而,就从这天开始,陈忠何找到了打破大经销商制约的妙招。

2008年,陈忠何跑到山东省寿光市,在一家纸箱厂对面找了间饭店坐了下来。

陈忠何等来的是对面工厂的技术员。陈忠何告诉对方他要找一种材料,但是,由于怕泄露了工厂的技术秘密,对方并不敢告诉他。然而,技术员无意说的一句话,陈忠何却听者有心。

陈忠何:他说今天我们刚好有一车货也在这里卸,原材料最近价格比较高,这么讲了一下,我们听了一下,我给我的同伴衣服拉了一下,我们记住了。我们就想想,我们要找个好地方,就盯着你这个车出来,车子一出来我们几个就跟上去。

当天下午,一辆空车从工厂里开了出来,陈忠何赶紧开车一路跟上去,最终跟到了山东省莱州市的一家生产石灰的企业。陈忠何为什么要费尽心思找到这种石灰呢,找个石灰还至于大老远跑来山东么。然而恰恰就是这种石灰,正是陈忠何财富的关键。

陈忠何:这个它是软的,一站上去就不行。

这是从水果市场买来装苹果的普通纸箱。

村民:这个会摔倒。

陈忠何现在拿的是苍南县专门用来装西红柿的纸箱,为了显示这种纸箱与众不同的地方,陈忠何踩了上去。

记者:这个箱子这么结实。

陈忠何:就这么结实。

记者:你再往中间站一站不行吗。

陈忠何:中间是空的。码十个高都没关系,人站上去都没关系,像他那么胖站上去都没关系。

村民:那个太软,这个硬一点,弄不好的话那个箱子就会塌下来。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

记者:这个不会塌吗?

村民:这个不会塌,人站上去也没事。

这种箱子硬度高,有时候,西红柿需要冷藏,打上冷气,遇到水这种箱子也不会塌,摞上十来层都不怕压坏。每到苍南县西红柿上市的时候,对这种箱子的需求特别大,但是这种纸箱在很长时间内只能跑到山东去买,以前温州当地没有生产。

西红柿经销商:附近没有做这个箱子,没有人做。

村民:当地没有。

记者:都从什么地方去弄?

村民:山东,从山东拉过来的。

温州某纸箱厂负责人:以前生产西红柿的客户,把西红柿的纸箱样品拿到我们这里来咨询,这样的客户很多,没办法生产,我也问过他,你到别的厂家去问问,都说没有办法生产,我们没有这个原材料。

陈忠何多方打听,得知制作这种箱子的关键在于温州本地没有制作箱子的石灰和技术,而陈忠何跑到山东正是要解决这两个问题。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

2009年,陈忠何从山东请来技术员,在当地独家生产起了这种纸箱。纸箱厂一年下来销售额1200万元。2010年,陈忠何用纸箱厂赚到的钱又承包了200亩土地,一跃成为苍南县规模最大的西红柿种植基地。但更为关键的是,由于当地只有陈忠何这里生产这种纸箱,很多种植户都到陈忠何这来买,这让他跟很多农户熟悉了起来。

浙江省温州市苍南县郭家车村村民颜志密:纸箱一做,跟别人的交流比较多,大家都认识他了,认识他之后收西红柿比较好收一点,人熟了价钱方面比较好沟通一点。

熟悉之后,陈忠何就掌握了广大的货源,他注册了品牌,将自己基地和农户的番茄统一标准销售。陈忠何找到福建一家大型连锁超市合作,通过超市的销售网络,将原本只在本地销售的西红柿,卖到了福建、上海、北京等地。陈忠何也从一个不知名的小经销商一举成为当地最大的西红柿经销商。然而正当他扩张着自己的财富时,一个危机却悄然来临。

陈忠何认为,给人打工越是做事做到高峰的时候,越是辞职的好时候。2007年,他辞职进入当地的西红柿产业。当地产业的一个危机,让陈忠何发现了一个商机,但是他却没有钱投入。记者调查发现,陈忠何无意中做的一件事,不仅解决了资金难题,还让他一举成为整个温州市西红柿产业最大的经营者。

2011年9月,西红柿种植基地里的员工找到陈忠何,说很多西红柿苗都死掉了。不仅如此,不少农户家也出现了这种现象。

陈忠何:大面积死,还是跳跃式的,这里一株死了,这里一株死了,这里两株又是好的,撕开一个口子手一伸进去,受不了,温度真的很高,烫手,人在里面放几分钟放不住的。

苍南县农村工作办公室主任吴祖建:因为育苗的时候是9月份,虽然是9月份,育苗的时候还是放在棚里面,上面要用黑膜稍微盖一下,有些人种太多了,管理不过来,没把这个棚处理好,所以就出现这种问题。

当时苍南县没有育苗场,大家都只好到山东去买苗。平常自家育苗成本在五角钱一株左右,到山东买苗要7毛5,最贵的要一块钱一株。就是这次当地产业的危机,让陈忠何有了一个新的财富计划。

2012年,陈忠何制定了一份计划书,打算在苍南县建起第一家育苗场,但是总共需要300万元的投资,成了陈忠何头疼的难题。

然而谁都没有想到,陈忠何无意中做的一件善事,不仅让他解决了三百万资金的难题,也让他成了整个温州地区最大的西红柿经营商。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

2012年4月,陈忠何带着他的计划书参加了共青团苍南县委员会举办的苍南青年创业大赛,就在这次大赛上,陈忠何获得了第一名,拿到了2万元奖金。但是领完奖下来的陈忠何心里却不那么高兴。

陈忠何:没有采访我,也没有问我有什么想法,然后我比赛好了一下来,我在那讲,我说这主持人很外行,我说应该采访一下我你这两万块钱奖金拿去干什么用,我说我们搞一个农业助学基金,把这个钱拿去资助大学生。

陈忠何觉得,要把自己的企业做大,关键要靠人才。他找到共青团苍南县委员会,提出要用2万元的奖金,再加上自己的3万元,资助10名大学生。没想到,这件事不仅改变了10个大学生的命运,也改变了陈忠何自己的命运。

2012年5月,一个叫陆文杰的人,看到陈忠何资助大学生的行为,觉得陈忠何是个做大事的人,他提出愿意帮助陈忠何。

陈忠何的合伙人陆文杰:他是懂得感恩,懂得回报社会的人,做农业首先要有一颗感恩的心,做农业就是要站在良心平台上做,如果你唯利是图的话,你的农业做出来可能是有害的,所以我义无反顾地支持他去做这个事情。

[致富经]本期创业人物:陈忠何

在陆文杰的支持下,陈忠何建起了苍南县第一家西红柿育苗基地。

浙江省温州市苍南县郭家车村村民陈忠国:他那个比我们要好很多,我们自己育苗长出来就是高的高低的低,他育苗育起来就是统一的。

2012年,当地几乎有一半的种植户开始接受到育苗基地买苗,陈忠何销售西红柿和种苗的收入达到2400万元。在他的带动下,苍南县的西红柿种植面积扩大到现在的3万8千亩。

2012年,陈忠何又跟人合作,在苍南县建起了一个农业生态园,为了吸引眼球,引起关注,他仿西红柿的形状建起了这个半圆形的建筑,命名为“番茄联合国”。陈忠何告诉记者,为了方便游人从多个角度观看,他修建了这个螺旋状的观光台。“番茄联合国”里不仅有西红柿,还有很多新品种的农作物,他想以观光的形式,让农户们认识新品种,从而引导他们调整种植品种。

陈忠何:如果能在当地引起大家去种植,那么农户的种植风险就能很好地规避掉,把原来的产业转型升级,一个质的飞跃。